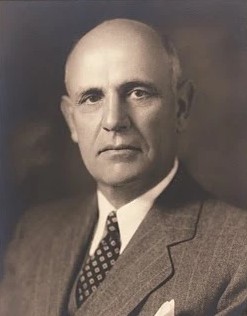

“Magnificar el Sacerdocio

para Edificar el Reino de Dios”

Presidente Stephen L Richards

Primer Consejero de la Primera Presidencia

Desearía que todo el sacerdocio reunido en los 96 salones donde están congregados esta noche hubiera estado presente anoche en el Tabernáculo para escuchar y ver el programa sobre la obra misional de la Iglesia. Creo que, de haber estado todos allí, no sería necesario que yo trajera a colación uno o dos puntos sobre la obra misional en esta ocasión.

Todos hemos quedado profundamente impresionados por los informes de las misiones que se nos han presentado, y estoy seguro de que nos han despertado un gran sentido de responsabilidad en cuanto a llevar el Evangelio al mundo.

Deseo hacer un llamado a todo el sacerdocio, y a las familias de la Iglesia por medio del sacerdocio, para que enviemos más misioneros en este tiempo. Ustedes han oído que contamos con una considerable cantidad de misioneros en el campo, pero debo informarles que los que regresan en tan grandes números requieren más reemplazos de los que podemos proporcionar con las recomendaciones que ustedes nos envían semana a semana y mes a mes. Si todos pudieran comprender los problemas de un presidente de misión, estoy seguro de que todos valorarían la necesidad de contar con misioneros suficientes para mantener una cuota más o menos estable en nuestras misiones. Cuando los misioneros extienden la obra, usualmente organizan pequeñas ramas de la Iglesia, Escuelas Dominicales, pequeños grupos, que deben ser nutridos y cuidados por los mismos misioneros.

Cuando expira el plazo de un número suficiente de misioneros, y el presidente de misión no puede mantener en esas ramas la cantidad necesaria para su funcionamiento, no es infrecuente que una pequeña rama que había tenido un buen comienzo deba ser más o menos desorganizada porque posiblemente no hay nadie con suficiente estatura en la Iglesia para administrarla. Esto representa una pérdida en el progreso de nuestra obra misional. Necesitamos más misioneros en este momento.

Necesitamos, por supuesto, personas que puedan llevar adelante la obra, y como mencionamos a los hermanos y hermanas anoche, deben gozar de buena salud—preferiblemente jóvenes que puedan soportar los esfuerzos más exigentes. También deben estar impresionados con la necesidad y lo deseable que es la obra misional. Estoy seguro de que esta noche nos conmovió escuchar a estos presidentes de misión expresar su interés por las personas entre quienes sirvieron. Sabían que estaban bendiciendo sus vidas, y todo misionero debería saber eso si desea prestar el mejor y más eficaz servicio.

Así que hacemos un llamado a ustedes, mis hermanos del sacerdocio, para que procuren enviar desde los hogares de los miembros a aquellos que puedan cubrir las necesidades de las diversas misiones. Y permítanme hacer una sugerencia que podría evitar algunas decepciones. Muchos de nuestros jóvenes deciden dónde les gustaría servir, y tal vez hay cierta legitimidad en tener una preferencia, pero es fácil ver que si todas las preferencias fueran atendidas, no podríamos satisfacer las necesidades de las misiones conforme surgen. Por lo tanto, quienes son llamados a servir en el campo misional deben ser sensibilizados con la necesidad de responder con gozo y disposición a los llamamientos que reciban, sin importar a qué misión sean asignados, para así llevar adelante la obra de nuestro Padre en la redención de las almas de sus hijos.

Aprovecho para mencionar también al sacerdocio que todos los misioneros que entren al campo misional ahora, o que estén contemplando entrar en un futuro cercano, deben tener su vacuna contra la poliomielitis. Si lo hacen con antelación al tiempo en que lleguen al Centro Misional, se ahorrará tiempo considerable, y podrán recibir la vacunación completa antes que si esperan hasta llegar aquí.

Todos los misioneros que vienen al Centro Misional deben venir con su recomendación para el templo. Pensábamos que eso se entendía claramente en toda la Iglesia, y sin embargo, casi en cada grupo que llega al Centro Misional hay algunos que no la traen, y se necesita tiempo para obtener esas recomendaciones y poder ir al templo. Todos los misioneros que vienen al Centro asisten al templo dos veces mientras están aquí.

Creo que no me extenderé más en otros puntos sobre nuestros misioneros. Difícilmente necesito enfatizar ante el sacerdocio de la Iglesia la necesidad de proveer a la Iglesia con aquellos que llevarán adelante esta gran obra. Una de las cosas más alentadoras para mí, tras los largos viajes que nuestro Presidente ha realizado por todo el mundo, es el crecimiento de nuestra obra en tierras distantes, como se ha ejemplificado esta noche. Este gran Evangelio está destinado a todos los hombres. No hay nación que deba ser favorecida, si los hijos de nuestro Padre abren sus corazones para recibir la verdad. Y no hay nadie más para llevar ese mensaje sino ustedes, el gran sacerdocio de la Iglesia, y las hermanas que nos ayudan en la obra misional.

He estado pensando que hay algo significativo en la vastedad de esta congregación del sacerdocio que tenemos el honor de dirigir esta noche. Ya el Presidente les ha dicho que hay grupos del sacerdocio reunidos en 96 lugares diferentes para escuchar los mensajes de esta noche, desde Canadá en el norte hasta México en el sur de este continente. Con esta amplia cobertura, uno podría razonablemente preguntarse: “¿Por qué no transmitimos estos servicios por una difusión general?”

Creo que esta situación tan inusual, que llamamos transmisión por circuito cerrado, se debe al carácter singular del Santo Sacerdocio que tenemos el honor de representar. Esta gran sociedad de hombres y jóvenes que viven en diferentes naciones de la tierra es, indudablemente, una sociedad exclusiva—no hecha así, sin embargo, por reglas o regulaciones prohibitivas que hayamos establecido para su iniciación o membresía, sino establecida así por el mismo Señor. Él está a la cabeza de esta gran orden en su Reino. Él es quien ha delegado su poder y los derechos de membresía en esta orden a nosotros, sus siervos. Él es quien ha provisto para el establecimiento de esta vasta sociedad exclusiva, con su Sumo Sacerdote elegido a la cabeza. Y así es como solamente aquellos que han recibido y aceptado sus comisiones divinas tienen derecho, por así decirlo, a un boleto para esta gran reunión que se celebra esta noche. No tienen que pagar su entrada aquí, ni en ninguna de las asambleas donde se reúne nuestro sacerdocio. Son invitados especiales del Presidente de la Iglesia esta noche a una asamblea muy selecta y exclusiva. Tenemos motivos para sentirnos agradecidos y orgullosos de ser elegibles para esta invitación.

A veces se piensa que cuando algo se distribuye ampliamente, se vuelve común y barato. No es así con el sacerdocio. Está ampliamente distribuido entre los hombres y jóvenes de la Iglesia, como oyeron en los informes leídos hoy, pero no es barato. Es precioso, y no tiene precio, y el número de quienes lo portan, en proporción a la población total del mundo, lo hace algo realmente raro. En una ocasión, hace algunos años, hice un cálculo aproximado de cuántos serían, y estimé que habría un poseedor del sacerdocio por cada diez mil personas en el mundo. Si esa proporción se aplicara geográficamente, ciertamente deberíamos sentir que tenemos un llamamiento excepcional.

El poder potencial que reside en los miembros de esta gran congregación es tan vasto y de tan largo alcance que desafía casi cualquier intento de medición. Aquí, entre estos hombres de Dios, tanto mayores como jóvenes, hay un caudal de conocimiento—”conocimiento puro”, lo llama la revelación (DyC 121:42)—esencial y vital para la paz y felicidad de la humanidad. Sobre esta gran asamblea recae la obligación, por mandato divino, de diseminar ese “conocimiento puro” entre todos los hijos del Padre. En los hombres reunidos en esta gran congregación reside el derecho, el poder y el deber de establecer en verdad el Reino de Dios, de organizar, dotar y operar las organizaciones y organismos que componen ese Reino, con el deber expreso de prepararlo para entregarlo al Salvador mismo cuando venga—como ciertamente vendrá—a recibirlo.

Les invito a hacer una pausa para reflexionar en esta sobrecogedora y elevada empresa: preparar el Reino para entregarlo al Maestro. Dije que ustedes eran una sociedad exclusiva. Lo son, porque ningún otro grupo de hombres en todo el mundo está autorizado ni capacitado para hacer esa preparación y esa entrega, excepto ustedes mismos. Afortunadamente, estamos divinamente organizados para lograr esa tarea hercúlea. Un verdadero representante del Maestro está a la cabeza para guiarnos y dirigirnos en este gran empeño. Si seguimos su liderazgo, y el de sus colaboradores, y nos adherimos a los consejos que nos dan, no fracasaremos. Sin embargo, al preparar el Reino para su entrega, nunca debe olvidarse una cosa: nuestra preparación del Reino no avanzará más rápido que nuestra preparación personal para entrar en la presencia de nuestro Señor y participar de los frutos de la obediencia y la rectitud.

No creo que el Reino pueda ser nutrido en ningún grado de maldad ni de dominio injusto. Contradecimos la afirmación antiquísima de que el Reino ha sido preservado a lo largo de los siglos bajo gobernantes malvados y pecaminosos y mediante la perversión de las leyes puras de Cristo, quien fue y es el fundador del Reino. No es nuestra costumbre, hermanos del sacerdocio, difamar a otros, pero la verdad nos obliga a hacer la afirmación que acabo de expresar: que el Reino se perdió y ahora ha sido restaurado. Preparar el Reino para el Maestro es el objetivo más exaltado que puedo concebir para los hombres y jóvenes del sacerdocio de la Iglesia de Cristo. Este objetivo comprende y requiere unidad y hermandad, espíritu y esfuerzo, obediencia a la ley y al consejo, ejemplo—un ejemplo inspirador y digno—como base de la obra misional entre todos los hombres, enseñanza amplia y eficaz de los principios y prácticas de la Iglesia, y lealtad—una lealtad inquebrantable—a los principios y a la autoridad.

Cuando Cristo venga a recibir su Reino, ¿a quién llamará para ayudarle en su administración? Estoy tan convencido de ello como de que me encuentro ante ustedes esta noche: Él llamará primero a ustedes—su sacerdocio. Espero que sea misericordioso y bondadoso con todos los buenos y bien intencionados del mundo, pero sé que respetará y honrará la organización que ha hecho establecer y al hombre a quien ha confiado su poder divino. Y espero con toda confianza que cuando Él asuma el control personalmente, las organizaciones y los procedimientos que han prevalecido en el Reino en estos últimos días—organizados según las revelaciones de Dios—se perpetuarán sin grandes cambios.

Si alguna palabra mía puede servir para ampliar su apreciación y su visión del poder precioso que poseen, mis queridos hermanos, me sentiré muy agradecido. Tengo plena confianza, sin duda ni vacilación, en el relato que tenemos de la concesión del santo poder que portamos y en su autoridad tal como nos ha sido transmitida por quienes lo recibieron de mensajeros celestiales.

Sé que es divino. Respétenlo. Hónrenlo, mis hermanos. Úsenlo y aplíquenlo para los nobles fines para los que el Señor lo concedió. Entonces, si lo magnifican, él los magnificará a ustedes, y hará que incluso el más humilde sea grande y poderoso ante los ojos de Dios y la estima de los hombres.

Que el Señor los bendiga, mis compañeros en el gran sacerdocio del Dios viviente, es mi humilde súplica, en el nombre de Jesucristo. Amén.