Ánimo para los que se arrepienten

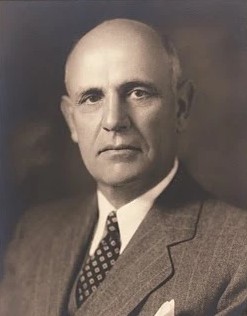

Presidente Stephen L Richards

Primer Consejero de la Primera Presidencia

EN EL ESPÍRITU de la hermandad y del amor que inspira el evangelio de nuestro Señor, les saludo esta mañana, mis hermanos, hermanas y amigos. El sol brilla en Salt Lake City, trayendo consigo buen ánimo a los que se han reunido aquí en la conferencia. Espero que aquellos que están lejos de nosotros y que nos escuchan, estén igualmente felices y bien, regocijándose en las bendiciones que el Señor ha otorgado tan generosamente a todos.

Deseo traerles esta mañana un mensaje de aliento. Necesito la ayuda de nuestro Padre y de su espíritu para hacerlo, y confío en que él también los bendecirá a todos ustedes.

Se dice que la Dispensación del Meridiano de los Tiempos comenzó con las palabras: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mateo 3:2), primero pronunciadas por Juan el Bautista y luego por el Salvador después de su prueba de ayuno y tentación, cuando “Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.” (Mateo 4:17.)

Es interesante contemplar la entonación de la voz al pronunciarse estas primeras palabras tan significativas. Las he oído repetidas en tonos de una proclamación penetrante para transmitir la impresión de un severo mandato y una exhortación autoritaria. Sin duda, se pretendía que fueran las tres cosas: una declaración penetrante, un mandato y una exhortación. Pero me gusta pensar que también había una entonación en la voz de nuestro Señor, al pronunciar estas palabras, indicativa de súplica y de afectuosa solicitud hacia los que erraban, a quienes iban dirigidas.

Parte de la misión de nuestro Salvador fue llevar el elemento de misericordia a un pueblo riguroso, exigente y de corazón endurecido entre quienes comenzó su misión. Cuando enseñó la paciencia y la bondadosa y misericordiosa consideración hacia la fragilidad y la debilidad humanas, se le acusó de violar y desechar la ley. Su respuesta a esta acusación fue: “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir.” (Mateo 5:17.)

El arrepentimiento fue siempre, y es, parte de la ley y del plan del evangelio, y la misericordia que trajo el Salvador es esencial para la doctrina del arrepentimiento y para la administración de las leyes de Dios. El delicado equilibrio entre ambos se conserva para nosotros en el gran principio de que la misericordia no puede robar a la justicia (Alma 42:25), ni la justicia a la misericordia.

Antes de comentar más sobre el principio del arrepentimiento, deseo dejar claro que considero todas las leyes del evangelio como esenciales en el plan de salvación, y que ninguno de sus hijos puede esperar obtener la más alta exaltación en el reino celestial sin cumplir con cada ley y cada mandamiento dados por el Señor para que los hombres los sigan. También creo que el Señor reconoce plenamente las fragilidades y las debilidades de sus hijos mientras atraviesan la probación mortal. Los sometió a las pruebas de la mortalidad. Les dio su albedrío para enfrentar sus tentaciones y problemas. Plantó dentro de ellos un sentido del bien, y los rodeó con su Espíritu Santo para ayudarles a trazar el rumbo de sus vidas, pero él sabía desde el principio que no todos tendrían la visión ni la fortaleza de carácter para seguir el camino recto y angosto. Sabía que muchos sucumbirían a las seductoras tentaciones del adversario, a quien permitió estar en el mundo con sus hijos para poner a prueba y, en última instancia, fortalecer su fe y determinación.

Así que el arrepentimiento fue desde el principio una parte necesaria del plan. No fue la única parte del plan que indicaba el amor y la misericordia del Señor. Las leyes y los mandamientos son en sí mismos provisiones generosas y amorosas, formuladas por nuestro Padre para lograr la mayor felicidad y bendición posibles para su vasta familia a la que ama. Cada mandamiento, por severo que pueda parecer a algunos, es en realidad una vía hacia el glorioso reino de la paz y la felicidad. Pero el arrepentimiento es un principio destacado de misericordia, amor y bondad, que da testimonio del interés y amor del Padre por sus hijos, porque en última instancia, él dio a su Amado Hijo, no solo para redimirnos del efecto de las transgresiones que pesaban sobre toda la raza humana, sino también para darnos la inefablemente gloriosa oportunidad de arrepentirnos de nuestras propias transgresiones individuales, de modo que podamos volver de nuevo a su presencia limpios y perdonados, por medio del precioso don del arrepentimiento.

Nunca he considerado el arrepentimiento como algo estático. Es difícil imaginar cómo puede un hombre arrepentirse de una sola vez por toda una vida de experiencias. Lo veo como un principio progresivo que se aplica a cada uno de nosotros día tras día. Para aquellos que han recibido los nobles conceptos de una vida perfecta, debe haber muy pocos, si es que hay alguno, que no sientan que cada día han quedado cortos del ideal de perfección; así que, cada día, trabajando hacia esa meta, pero sin alcanzarla plenamente, cada uno debe sentir la necesidad de arrepentirse—y así cada uno, con ese sentimiento de insuficiencia, buscará el perdón de su Padre Celestial y también de sus semejantes si a ellos ha ofendido. Es este constante dolor y esfuerzo lo que constituye el principio progresivo, continuamente aplicable, del arrepentimiento. Este reconocimiento siempre recurrente de debilidad y error y la búsqueda y vida en pos de lo más alto y mejor nos llevará a la perfección.

Tenemos la tendencia de clasificar y evaluar los errores de la vida, y en esto contamos con el respaldo de las revelaciones. Algunas desviaciones las clasificamos como graves, incluso hasta el punto de considerarlas imperdonables. Otras las vemos con mayor indulgencia. En algunos casos, la gravedad de la ofensa y el grado de culpabilidad son temas que deben determinarse judicialmente por aquellos designados como jueces en la Iglesia de nuestro Padre. Todos esos juicios son autorizados y creemos que, casi sin excepción, son juicios justos. Las sanciones deben cumplirse. Pero incluso esas infracciones graves no eliminan el misericordioso principio del arrepentimiento, y no conozco ningún tribunal judicial en la Iglesia que no exhorte y suplique constantemente a aquellos hallados culpables que se arrepientan, que no pequen más, y que por medio de su vida busquen y sean dignos del perdón.

Hay las llamadas ofensas menores que no se presentan ante tribunales de la Iglesia pero que con frecuencia llegan ante los oficiales presidentes que son jueces en Israel, en relación con el avance de hombres y mujeres en los oficios y privilegios de la Iglesia. Surgen preguntas en relación con el progreso en el sacerdocio, las recomendaciones para el templo y la idoneidad para ocupar cargos en las organizaciones. Deseo que cada uno que sienta que su progreso está siendo detenido, y que no es reconocido como quisiera, se pregunte a sí mismo qué hay en su vida que pueda estar causando tal retraso. Estoy seguro de que cada uno, si es sincero consigo mismo, encontrará la respuesta. Hay un remedio —un remedio universal— que no falla. Es el arrepentimiento, alejarse de aquello que entorpece el progreso y priva a uno del verdadero Espíritu del Señor. Aunque he mencionado ofensas que se consideran graves y otras menos serias, quisiera que todos comprendieran que no hay desviación de los caminos señalados por el Salvador que no sea seria y que no perjudique el pleno desarrollo de un hijo de Dios.

He dicho estas cosas sobre la gran y saludable doctrina del arrepentimiento como un principio de vida constantemente aplicable y progresivo. Ahora quisiera dedicar un poco de atención al aliento que podemos darnos unos a otros y a todos nuestros amigos en la adopción de este principio. Las revelaciones que nos llegan con el evangelio restaurado nos mandan llamar a todos los hombres al arrepentimiento. En verdad, la obra misional es la primera obligación impuesta sobre la Iglesia restaurada. Deseamos que todos nuestros amigos comprendan que cuando hacemos este llamado al arrepentimiento, nos incluimos a nosotros mismos en él. Se espera que no haya ninguna implicación de actitud jactanciosa de nuestra parte ni de parte de nuestros misioneros al insinuar que estamos libres de la necesidad de arrepentimiento. Es cierto que hay una incongruencia en pedir a nuestro prójimo que se arrepienta y se aleje de una práctica que transgrede las leyes del Señor cuando nosotros mismos la practicamos. Tal ejemplo no da peso al llamado; pero a pesar de tal incongruencia, seguimos bajo el mandato divino de predicar el arrepentimiento al pueblo de este mundo, porque el arrepentimiento es indispensable. A quienes nos critican porque encuentran dentro de nuestras filas desviaciones de las puras leyes del evangelio que procuramos enseñar a otros, les hago esta pregunta sencilla pero pertinente: ¿Una falta cancela otra? ¿La debilidad de uno, incluso de uno que ha recibido un testimonio de la verdad, justifica la transgresión de la ley o el no escuchar sus preceptos?

Dije al principio que pensaba que debía haber habido mucho de súplica y apelación en ese llamado inicial del Salvador a sus semejantes al comienzo de su ministerio: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.” (Mateo 4:17.) Él conocía las debilidades de aquellos a quienes dirigía ese llamado. Conocía su orgullo y arrogancia, su amor por las cosas del mundo. Sabía que no lo recibirían por lo que era. Sabía que se requeriría infinita paciencia, bondad y misericordia para enseñarles los principios de amor y hermandad que encierra el santo evangelio. Sabía que tendrían que cambiar sus caminos y transformar sus vidas y conceptos antes de poder verdaderamente entrar en su redil. Por eso, lo primero que les enseñó fue el arrepentimiento, para que comprendieran que podían cambiar sus vidas, que podían abandonar sus prácticas tradicionales, su intolerancia y su arrogancia, y ser conducidos al más elevado reino del amor—amor a Dios y a sus semejantes. Aquellos que llegaron a ser conscientes del poder y la belleza de sus enseñanzas debieron haber recibido el glorioso principio del arrepentimiento con gran gozo. Él los alentó. Jesús enseñó a sus discípulos la doctrina mediante el ejemplo y la parábola.

Había una mujer tomada en pecado. Creo que nunca he visto un espectáculo más impresionante representado en la pantalla que aquel presentado hace años, cuando las películas eran mudas, en la cinta llamada “Los Diez Mandamientos.” Estaba la mujer arrojada al polvo, avergonzada, sin esperanza. A su alrededor había hombres de rostros duros, con piedras en sus manos, listas, aparentemente ansiosas, para ejecutar la pena de la ley. La situación de la mujer era lastimosa, desesperada. Entonces, de pronto, apareció en la escena la representación del Cristo. En su presencia quedaron en silencio y retuvieron las piedras, y luego se representó el relato escritural:

“Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.

“Y en la ley nos mandó Moisés que se apedreen a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?

“Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando el cuerpo, escribía en tierra con el dedo.

“Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.

“E inclinándose de nuevo, escribía en tierra.

“Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros; y quedó sólo Jesús, y la mujer que estaba en medio.

“Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?

“Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete y no peques más.” (Juan 8:4–11.)

Él alentó a todos al arrepentimiento. Para hacerlo, relató una de las mayores de todas sus parábolas, la del hombre que tenía dos hijos, uno mayor y otro menor. El hijo mayor era devoto a su padre, obediente a sus mandamientos, sirviéndole con diligencia. El hijo menor era aparentemente de otra disposición, con un anhelo por las cosas del mundo y sus placeres. Pidió y recibió una porción de los bienes del padre que le habrían correspondido por herencia, renunciando así a su patrimonio, algo muy precioso para los judíos. Tomó lo que recibió y se fue a un país lejano y gastó aquello que se le había dado en vida disoluta. Se supone que cometió muchas ofensas y que su vida fue totalmente contraria a los ideales de su hogar, pero pagó una fuerte pena por sus transgresiones.

Cuando hubo gastado todo lo que tenía, sobrevino una gran hambre en la tierra, y se encontró en gran necesidad. Se vio obligado a buscar trabajo, y su amo lo envió al campo a apacentar cerdos, quizás la más baja, servil y degradante de todas las tareas que pudieran imponerse a un judío. Se nos dice que su hambre y desesperación fueron tan grandes que deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos.

Cuando se vio tan reducido en fuerza corporal y en espíritu, volvió en sí. Tenemos razones para creer que fue alcanzado por el espíritu de arrepentimiento, y en su desesperación se dijo a sí mismo:

“¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre!

“Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,

“Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros.

“Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.

“Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.” (Lucas 15:17–21.)

Pero el padre, aparentemente lleno de gozo por el regreso de su hijo, no respondió a la exclamación de su hijo, sino que llamó a sus siervos:

“Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies.

“Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado.” (Véase Lucas 15:22–24.)

Siempre he sentido que el Salvador tenía la intención de que el padre en la parábola representara al Padre Eterno de todos nosotros. Él conocía la rigidez de la ley judía. Sabía qué terrible ofensa era renunciar al patrimonio: una ofensa imperdonable, supongo, en un hogar judío. Así que hizo que este hijo descarriado regresara a su padre, no para ser rechazado, sino para ser recibido y amado. No hizo que el hijo menor fuera restaurado a todos los privilegios que había perdido. El hijo mayor, más obediente, se quejó de la fiesta que se había hecho por el regreso de su hermano menor, pero el padre lo consoló con estas palabras:

“Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.”

Y luego repitió a su hijo mayor las palabras que había dicho al menor:

“Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado.” (Lucas 15:31–32.)

Creo que es significativo que el Señor dejara en claro, en la parábola, que el hijo menor había perdido mucho por su conducta descarriada, pero que, al menos en parte, pagó por ello con su sufrimiento y degradación. La justicia exige eso. Pero cuando se había exigido la pena, el corazón del amoroso padre se alegró por el arrepentimiento y el regreso de su hijo. ¡Qué aliento para el arrepentimiento! ¡Qué bueno es saber de la misericordia y el perdón del Padre! Es mejor no haber transgredido, ¡pero es maravilloso ser recibido de nuevo!

Así como el arrepentimiento es un principio divino, también lo es el perdón. El Señor ha dicho: “Yo, el Señor, perdonaré a quien quiera perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres.” (D. y C. 64:10.) Si fuésemos más generosos en nuestro perdón, seríamos más alentadores hacia el arrepentimiento. Alguien ha dicho que la suprema caridad del mundo se encuentra en la obediencia al mandamiento divino de “no juzgar.” Cuando el Salvador dio esa exhortación, era plenamente consciente de las limitaciones del entendimiento y la compasión humanas. Podemos ver los actos externos, pero no podemos ver los sentimientos internos ni leer las intenciones. Una Providencia omnisciente, al juzgar, ve y conoce todas las fases de la conducta humana. Nosotros conocemos solo unas pocas, y ninguna muy bien. Ser considerados y amables en el juicio es un atributo semejante a Cristo.

Así pues, presentemos el misericordioso y salvador principio del arrepentimiento para nosotros mismos y para todos los hijos de nuestro Padre. Emitamos el llamado, como se nos ha mandado hacer, pero que esté tan impregnado de amor y humildad que todos lo reciban como una sincera invitación a participar de los gloriosos principios del evangelio que han llegado a la tierra por revelación en estos últimos días. Que ningún hermano ni hermana en toda la familia de Dios sienta que ha ido más allá del punto en que el error y el pecado puedan dejarse atrás, y que el verdadero arrepentimiento ilumine el alma con esperanza y fe.

Hace muchos años, mientras visitaba una de las misiones de la Iglesia, un hombre preguntó si podía llevarme en automóvil a mi siguiente cita. Hablé con el presidente de la misión, y me dijo que le parecía bien. Durante el trayecto, este hombre me relató con dolor el curso de su vida. Me habló algo de su hogar y de su juventud, y luego, con profunda tristeza, confesó sus transgresiones. Eran muy graves, y su conciencia de culpa casi lo abrumaba, y entonces, casi sofocado por la emoción, hizo la pregunta que había premeditado al buscar mi compañía: “Hermano Richards, ¿hay esperanza para mí? Ahora que he aprendido el evangelio de los misioneros y he llegado a entender el tipo de vida que el Señor espera que sus hijos vivan, la conciencia de mis ofensas me abruma. ¿Podré alguna vez ser perdonado?” Temblaba tanto por el llanto que me preocupé un poco por su seguridad al volante.

Su profunda y conmovedora contrición tocó mi corazón. Elevé una oración silenciosa para poder consolarlo y ayudarlo. Y entonces le expuse las cosas que he tratado de exponer ante ustedes este día. Le ofrecí los mismos ejemplos del misericordioso principio del arrepentimiento y del perdón, y cuando le extendí esperanza y aliento, se sintió consolado, recuperó la compostura, y con una voz llena de determinación exclamó: “Con la ayuda del Señor me haré digno y recuperaré lo que he perdido.” Estuve seguro de que el Señor lo ayudaría en su esfuerzo.

Este hombre no sabía, aunque debió haber escuchado los susurros de su conciencia, cuán graves eran sus transgresiones hasta que escuchó el verdadero evangelio. Pero los miembros de la Iglesia que han sido enseñados, sí lo saben, y ese conocimiento trae responsabilidad y deber. Para ellos, el arrepentimiento tiene un significado especial. Ellos son líderes y maestros de los que no han recibido la luz. Sobre sus hombros llevan el peso del reino. Su progreso no se ve detenido tanto por falta de esfuerzo como por insuficiencia en el arrepentimiento—el arrepentimiento individual—que es esencial para hacerlos siervos provechosos.

Así que, mis hermanos y hermanas, con el amor y el respeto que les tengo, apelo, suplico, y ofrezco aliento para el arrepentimiento de todas las faltas, sean de comisión u omisión, que retarden nuestro progreso hacia la vida perfecta y el destino que el Señor tan generosamente nos extiende para guiarnos hacia adelante.

Y a mis amigos, y a nuestros amigos que no son miembros de la Iglesia, permítanme con humildad y sinceridad presentar esta gloriosa doctrina como el camino verdadero hacia la felicidad y la paz. Hago un llamado a todos, con tonos de súplica y preocupación, para que dejen de maldecir a Dios, para que se abstengan de juicios temerarios, para que sean honestos y virtuosos. Si desean paz y felicidad, si han cometido errores, pueden arrepentirse si así lo desean. El Señor los ayudará, y los recompensará mil veces más por su esfuerzo. Lo que el mundo necesita es un mundo arrepentido, y pueden tener la certeza de que no hay felicidad duradera en nada que no sea la bondad.

Invoco las bendiciones del Señor sobre todos, en el nombre de Jesucristo. Amén.