Conferencia General de Abril 1959

Lo Que Significa Ser Cristiano

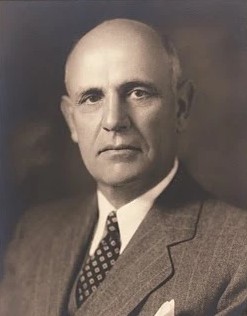

por el Presidente Stephen L Richards

Primer Consejero en la Primera Presidencia

Mis queridos hermanos, hermanas y amigos, les aseguro que me presento ante esta vasta audiencia sin confianza propia, con profunda humildad y con una sincera oración de que el Señor nos bendiga a ustedes y a mí con un vínculo de comprensión empática.

Hace algún tiempo escuché por la radio a un ministro comenzar su discurso con la siguiente pregunta: “¿Puede un hombre ser cristiano sin pertenecer a una iglesia cristiana?” Su discusión sobre el tema fue muy interesante. Si interpreté correctamente su argumento, su respuesta fue: “No, un hombre no puede ser verdaderamente cristiano sin pertenecer a una iglesia cristiana”.

No me propongo en esta ocasión ni apoyar ni oponerme a la conclusión alcanzada por el reverendo caballero. Las razones que presentó me parecieron plausibles, y no tengo duda de que lo fueron también para muchos de sus oyentes. Me gustaría usar el tema de su cautivador discurso para presentar algunos pensamientos y conceptos que tengo sobre la naturaleza y la vitalidad de la religión cristiana.

¿Qué es exactamente el cristianismo y qué significa ser cristiano? Al asumir comentar sobre estas importantes preguntas, deseo que quede claro que no pretendo tener conocimientos académicos o erudición sobre el tema. Creo que el aprendizaje académico no es esencial en sí mismo para que yo o cualquier otra persona llegue a algunas conclusiones importantes. Se nos dice que las cosas del Espíritu, en la revelación divina, son tan claras y sencillas para aquellos con fe y entendimiento, que “el que corre, puede leer”.

Seguramente la mayoría, si no todos, los cristianos estarán de acuerdo en que cualquier concepto adecuado del Maestro debe involucrar una interpretación espiritual. Cuando el Salvador pronunció esas grandes palabras: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”, está completamente claro que no tenía la intención de definir meramente un código moral del cual él era el ejemplo. Porque, tras estas palabras, declaró una gran verdad espiritual que constituye la base de toda la fe cristiana al decir: “Nadie viene al Padre sino por mí” (Juan 14:6).

Aquí radica el mismo núcleo de la pregunta que propuso el ministro: ¿Puede un hombre ser cristiano sin aliarse con una iglesia cristiana? ¿Es suficiente que uno adopte las virtudes cristianas en su vida, sea desinteresado, amable, considerado, paciente, gentil, y sirva a su prójimo siguiendo el patrón establecido por el Salvador? ¿Es esto por sí solo suficiente? No cabe duda de que un hombre que vive de esta manera se gana el máximo respeto y estima de la gente buena. No cabe duda de que una vida así está llena de felicidad y satisfacciones, satisfacciones que perduran. ¿Es toda esta buena vida suficiente por sí sola?

En este punto, debo presentarles a mis amigos —mis compañeros miembros de la Iglesia están bien familiarizados con ella— una escritura de la revelación moderna que aclara nuestro pensamiento. Estas son las palabras del Señor a su Profeta: “Y en verdad, en verdad os digo: el que recibe mi evangelio, me recibe a mí; y el que no recibe mi evangelio, no me recibe a mí” (D. y C. 39:5).

Ahora bien, si es esencial recibir el evangelio para recibir a Cristo, ¿qué se deduce? Para responder a esto, debemos entender y definir el evangelio. ¿Es el evangelio algo más que el conjunto total de los atributos y cualidades divinas del Salvador? Creo que todos los que consideran cuidadosamente las escrituras y las obras del Maestro estarán de acuerdo en que lo es. Quizás la definición más famosa del evangelio es la dada por Pablo cuando dijo: “Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree” (Romanos 1:16).

Ciertamente no es difícil deducir de las palabras “poder de Dios para salvación” un significado que va más allá de un código moral de vida basado en los atributos del Salvador. El evangelio como poder para la salvación debe abarcar no solo todas las características de vida semejantes a Cristo, sino también los medios esenciales para la salvación. Estos medios indispensables o esenciales para la salvación han sido claramente establecidos por el Salvador en numerosas ocasiones y en términos inequívocos. Él prescribió ordenanzas y proclamó su naturaleza indispensable. Declaró a Juan el Bautista, quien protestó por su solicitud de bautismo, que el bautismo “conviene que cumplamos toda justicia” (Mateo 3:13-16). Una y otra vez, él y sus apóstoles, después de él, exhortaron a todos al arrepentimiento, al bautismo y a la fe, una fe firme y constante en él y en el santo evangelio.

Y Pablo, su apóstol, certificó que solo había un evangelio auténtico. Estas son sus palabras: “Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema” (Gálatas 1:8).

Y además declara: “Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre.

“Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo” (Gálatas 1:11-12). Las escrituras cristianas están llenas de la exhortación de que el evangelio de nuestro Señor debe ser predicado “a toda nación, tribu, lengua y pueblo” (Apocalipsis 14:6).

Si hubiera alguna incertidumbre en la mente de alguien que profesa ser cristiano acerca de la esencialidad del evangelio y sus ordenanzas, me parece que debería resolverse completamente con el mandato final a sus discípulos, dado casi en las horas finales de su vida mortal, cuando pronunció estas palabras portentosas:

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;

“Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mateo 28:18-20).

Ahora bien, si las ordenanzas del evangelio son esenciales, deben ser administradas, y, en secuencia lógica, se deduce que deben ser administradas por aquellos que tienen una delegación de autoridad para hacerlo. Así también se sigue que la delegación de autoridad debe provenir de una sola fuente: el Autor del plan del evangelio, el Cristo, quien derivó su autoridad del Padre Eterno. Aquellos que poseían y ejercían tal autoridad en el Israel antiguo, como en la meridiana de los tiempos, estaban investidos de lo que se llama “sacerdocio,” siendo una comisión divinamente otorgada para representar al Padre y al Hijo y realizar las ordenanzas del evangelio.

Esta autoridad divina es un tipo especial de poder, que difiere ampliamente en muchos aspectos de otras formas de autoridad delegada. Estoy en deuda con una descripción de su naturaleza y constitución a una revelación moderna, única en lo que yo sé en todo el campo del aprendizaje teológico. Esta es la revelación:

“… los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos con los poderes del cielo, y los poderes del cielo no pueden ser controlados ni manejados sino sobre los principios de justicia.

“Que se nos confieran, es verdad; pero cuando emprendemos cubrir nuestros pecados, o gratificar nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o ejercer control o dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres, en cualquier grado de injusticia, he aquí, los cielos se retiran; el Espíritu del Señor se entristece; y cuando se retira, amén al sacerdocio o a la autoridad de ese hombre” (Doctrina y Convenios 121:36-37).

Aquí hay un don divino, un regalo maravilloso para el hombre, que puede perderse por no ejercer el poder en su verdadero significado y espíritu. Se ha perdido, hermanos, hermanas y amigos, tanto en tiempos antiguos como en los modernos, por no comprender su verdadera naturaleza y por no ejercer sus funciones de una manera compatible con el espíritu y la esencia del propio poder.

Escuchen estas hermosas palabras que definen aún más la naturaleza de este poder sagrado:

“Ningún poder o influencia puede ni debe mantenerse por virtud del sacerdocio, sino únicamente por persuasión, por longanimidad, por benignidad y mansedumbre, y por amor sincero;

“Por bondad y conocimiento puro, lo cual engrandece mucho el alma, sin hipocresía y sin engaño.

“Deja que tus entrañas también se llenen de caridad para con todos los hombres, y para con la casa de fe, y que la virtud adorne tus pensamientos incesantemente; entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como el rocío del cielo” (D. y C. 121:41-42,45).

El sacerdocio, que las revelaciones definen así, se perdió para aquellos que seguían a sus apóstoles cuando no pudieron preservar el espíritu y los elementos esenciales de este poder divino, tal como el Señor dijo en la revelación que sucedería: “Amén al sacerdocio o a la autoridad de ese hombre” (D. y C. 121:37), son las palabras del Señor. Cuando se perdió, tuvo que ser restaurado, y tuvo que ser restaurado de manera auténtica.

Los poderes del sacerdocio nunca pueden ser asumidos. Siempre deben ser conferidos, y por supuesto, por alguien que tenga el poder para conferirlos. Amigos míos, quiero que sepan—y espero que no consideren presuntuoso de mi parte informarles—que los poderes del Santo Sacerdocio han sido conferidos de manera auténtica en tiempos modernos. El tiempo no me permitirá detallar todas las circunstancias que acompañaron esta concesión de poder divino, pero les comparto mi juicio reflexivo y mi firme convicción de que existe evidencia—creíble y confiable—que respalda y verifica el relato de dicha concesión tal como se encuentra en los registros de la Iglesia Restaurada de nuestro Señor. Y además de esta evidencia creíble, creo que un investigador de mente abierta descubrirá en las operaciones de este poder divino resultados, beneficios y bendiciones que corroboran la autenticidad divina del Santo Sacerdocio tal como existe hoy en este triste mundo que tanto lo necesita.

Ahora volvamos al tema específico con el que comenzamos: la relación de un cristiano con una iglesia. Quizás sería mejor que comenzara con algunas declaraciones que pueden parecer algo trilladas. El reino de Dios es un reino, no una democracia. El Rey es el autor y la fuente de la ley, el juez y el administrador omnipotente. Él, y solo él, prescribe las reglas que gobiernan la elegibilidad para ser miembro de su reino. Admito que esto puede sonar arbitrario y dogmático. En organizaciones formadas por hombres, ningún poder tan autocrático sería tolerado. Pero el reino de nuestro Señor no es una organización formada por hombres. Los hombres que aman la libertad pueden aceptar tal poder omnipotente solo porque tienen fe y confianza completa en la benevolencia de tal poder.

Entonces, ¿cuál es la posición de un supuesto cristiano con respecto al reino de Dios? ¿Se clasifica correctamente como cristiano si no ha tomado los pasos necesarios para recibir el evangelio de nuestro Señor y entrar en su reino? Creo, amigos míos, que un análisis cuidadoso de todas las escrituras pertinentes, así como toda la historia de la obra de Cristo entre los hombres, demostrará que solo mediante la aceptación completa de Cristo como nuestro Señor, y suscribiendo todas las condiciones y requisitos de su santo evangelio, incluidas sus ordenanzas sagradas que gobiernan la entrada en su reino, un hombre puede justificar plenamente su derecho al honorable distintivo de ser cristiano. Por lo tanto, me parece que la pregunta crucial no es tanto si un hombre debe pertenecer a una iglesia para ser cristiano, sino si se ha preparado y ha tomado los pasos necesarios para entrar en el reino de Dios.

Parece incuestionable que no podría haber más de un reino del Señor. Por lo tanto, la preocupación de todos los que buscan la salvación cristiana debe ser: ¿Dónde está ese reino? ¿Dónde está establecido en la tierra para que los hombres puedan acudir a él y recibir sus bendiciones trascendentes? Esta es una pregunta delicada porque los sentimientos de las personas sobre la religión son profundos y sensibles. A nadie le gusta ofender. Les aseguro que a mí tampoco, pero sería desleal a mi llamado si no intentara, en la medida de mis capacidades, compartir con todos los hombres las revelaciones del Señor sobre esta cuestión: ¿Dónde está establecido el reino de Dios en la tierra?

Primero debo llevarlos de vuelta a una antigua profecía con la que muchos están familiarizados. Recordarán que cuando a Daniel se le pidió interpretar el sueño del rey sobre la gran imagen cuya cabeza era de oro, cuyo pecho y brazos eran de plata, cuyo vientre y muslos eran de bronce, con piernas de hierro y pies de barro, él pronunció estas palabras portentosas:

“Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.

“Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano; y se los llevó el viento” (Daniel 2:34-35).

Luego sigue una descripción de los reinos representados por las partes de la imagen que el rey vio, y finalmente, tras una descripción de los reinos del mundo, estas palabras:

“Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre” (Daniel 2:44).

Esta y otras profecías de la antigüedad predicen con certeza el establecimiento de un reino de Dios en la tierra. En la mente y el corazón de los profetas no se predice un mero reino místico, sino un poder institucional real que no solo tendrá dominio entre los hombres, sino también entre los reinos y los sistemas establecidos del mundo.

En una época posterior, después de que el Salvador había completado su ministerio en la tierra, a su amado apóstol Juan llegó la siguiente revelación:

“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo,

“Diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas” (Apocalipsis 14:6-7).

Es cierto que en estas revelaciones no se establecen tiempos para el cumplimiento de las profecías contenidas en ellas, pero todos estarán de acuerdo en que contemplaban un tiempo de cumplimiento. Ese tiempo llegó, mis amigos, hace más de un siglo, en la tierra libre de América, con garantías de libertad suficientes para proteger a los hombres en la libre expresión de sus convicciones religiosas. Creo que en ninguna otra tierra, en el momento del cumplimiento, podrían haber sido toleradas suficientemente las grandes experiencias espirituales que están en la base de una gran causa como para fructificar.

En esta tierra de libertad llegó el cumplimiento. Las predicciones de antaño se hicieron realidad. Los profetas fueron vindicados. Por medio de la instrumentalidad de un joven inteligente y sencillo, de gran fe, y a través de hombres humildes, el reino del Señor fue establecido en la tierra, su verdadera Iglesia organizada con el poder del Santo Sacerdocio para administrar las ordenanzas del evangelio, y con la misma organización que Cristo mismo dio a los hombres cuando ministró en la carne entre ellos.

Espero que comprendan, mis amigos, que es imposible, en este breve período de tiempo, presentar en detalle y con suficiente medida de adecuación las circunstancias que justifican la declaración que he hecho ante ustedes. Todo lo que puedo hacer en estos pocos minutos es asegurarles que existe prueba disponible, prueba no solo para la seguridad mental, sino también para la convicción del alma, que en mi humilde juicio es suficiente para satisfacer al buscador de la verdad.

Por lo tanto, si desean ser verdaderamente cristianos, si desean ser clasificados como discípulos de nuestro querido Salvador, les ofrezco el único camino seguro para alcanzar esa gran distinción. Entren en su reino a través de la puerta que está abierta a todos los que se sujeten a su ley y su evangelio. Vengan a participar de bendiciones y altos privilegios que sobrepasan incluso la visión de sus más altas esperanzas y ambiciones.

Tengo un pensamiento más para compartir con ustedes, temiendo que algunos puedan considerar mis comentarios como demasiado fanáticos o visionarios. Recuerdo haber leído hace años un libro escrito por Walter Lippman, quien creo que tiene la reputación de ser un analista bastante agudo de los asuntos humanos. Al escribir sobre el hombre y la religión, dijo, en esencia, que quienes reflexionan seriamente sobre la religión se dividen en dos clases: los humanistas y los autoritarios. O bien uno interpreta lo espiritual y religioso en términos de origen, atributos y características humanas, o bien en términos de un Dios de revelación, poder y autoridad.

Bueno, yo pertenezco a la segunda clase. Creo en Dios implícitamente. Creo en la divinidad de nuestro Señor y Salvador como el Hijo de Dios. Creo que el Señor se ha revelado a los hombres en tiempos pasados, y que no ha negado a sus hijos de generaciones posteriores la bendición y el beneficio de sus revelaciones. Estoy convencido, más allá de toda duda, de que su evangelio ha sido restaurado en su plenitud, con todas sus ordenanzas y los poderes necesarios para administrarlas de manera auténtica en estos últimos días. Les doy mi solemne testimonio de que su reino está establecido en la tierra y que está establecido para siempre; que aquellos a quienes él ha escogido para ser sus representantes especiales, de época en época, no han sido impostores.

He vivido lo suficiente para haber conocido personalmente a cuatro, y a dos más a la distancia, de los nueve presidentes que han presidido la Iglesia desde su fundación, y he tenido una asociación íntima con nuestro líder actual, quien guía la Iglesia hoy, durante más de cincuenta años. Con base en mi propio conocimiento, testifico que estos líderes venerados y sus asociados en los Consejos Presidenciales de la Iglesia, actuando bajo la autoridad del Santo Sacerdocio, han administrado los asuntos del reino con el temor de Dios en sus corazones, temiendo ofenderlo en cualquier grado, y buscando servirle a él y a sus hijos con humildad y completa dedicación.

Y debo pedirles a todos ustedes, mis amigos, que no olviden que la verdad no se determina por números, ni por el número de sus seguidores. Cristo comenzó solo. Entonces, como siempre, según el viejo dicho: “Dios y un hombre constituyen una mayoría.” Con él estamos seguros.

Ruego que el entendimiento espiritual llegue a todos nuestros queridos hermanos y hermanas en este mundo, para que los hombres puedan saber en sus corazones lo que realmente significa ser cristiano, un discípulo de Cristo. Que el Señor nos bendiga a todos, pido humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.

Tema central: Cristianismo auténtico restaurado.